Oleh: Daviq Rizal*)

– SEMARANG –

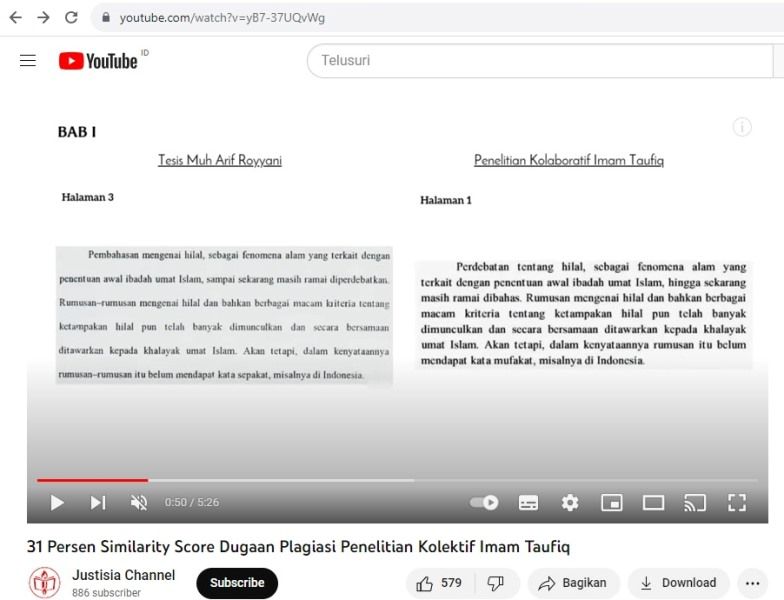

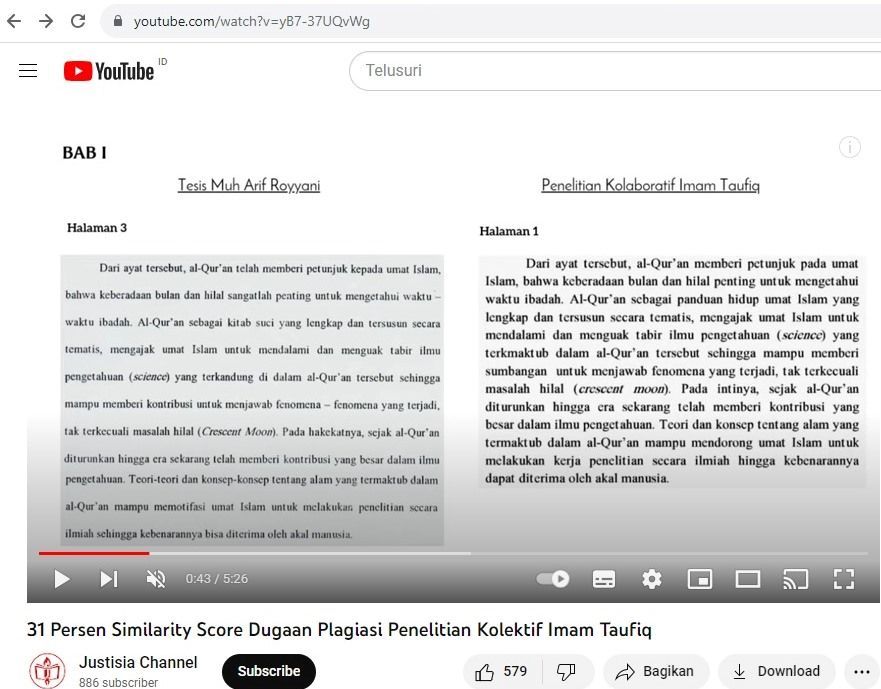

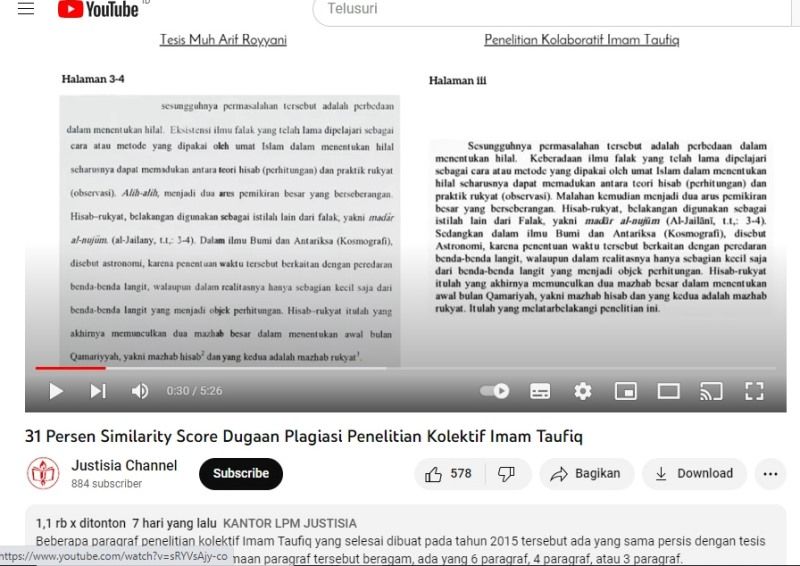

Kasus plagiarisme di salah satu universitas negeri terkemuka berbasis agama di Kota Semarang kembali menguji komitmen dunia akademik Indonesia terhadap integritas ilmiah.

Seorang mantan rektor yang terbukti melakukan plagiarisme oleh Senat Akademik justru melakukan perlawanan dengan cara yang kontroversial: mencari-cari kesalahan serupa pada lawan politiknya dan melaporkannya ke instansi pusat.

Fenomena ini mencerminkan betapa kompleksnya penegakan etika akademik ketika bersinggungan dengan kepentingan politik kampus.

Alih-alih mengakui kesalahan dan menerima sanksi dengan lapang dada, pelaku justru memilih jalan

“serangan balik”

yang berpotensi merusak tatanan akademik secara keseluruhan.

Kubu yang mendukung penjatuhan sanksi tegas berargumen bahwa integritas akademik adalah fondasi utama pendidikan tinggi.

Mereka menilai bahwa plagiarisme, apalagi yang dilakukan oleh seorang profesor, merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai keilmuan yang paling fundamental.

“Jika kita tidak tegas menindak plagiarisme, sama saja kita memberikan sinyal bahwa kejujuran akademik bisa ditawar-tawar,” ujar seorang guru besar yang meminta anonymity.

Kubu pro-sanksi juga menekankan aspek keadilan. Jika mahasiswa bisa dikeluarkan karena plagiarisme, mengapa dosen atau profesor mendapat perlakuan berbeda? Mereka khawatir adanya standar ganda akan merusak kredibilitas institusi pendidikan tinggi. Apalagi, lanjut mereka, contoh kasus serupa dari berbagai universitas ternama baik di dalam maupun luar negeri menunjukkan bahwa pencabutan gelar adalah konsekuensi logis dari tindakan plagiarisme.

Namun, kubu yang menentang sanksi keras memiliki argumentasi tersendiri.

Mereka berdalih bahwa dunia akademik Indonesia masih dalam tahap transisi menuju standar internasional.

Banyak akademisi senior yang terbiasa dengan praktik lama di mana referensi tidak selalu dicantumkan dengan ketat.

“Kita tidak bisa menerapkan standar hari ini untuk menghakimi karya puluhan tahun lalu,” kata seorang mantan dekan yang juga meminta tidak disebutkan namanya.

Kubu kontra juga mengkhawatirkan dampak domino dari penegakan sanksi yang terlalu keras. Mereka berargumen bahwa jika semua karya akademik lama diperiksa dengan standar plagiarisme masa kini, mungkin banyak akademisi senior yang akan terjerat. Hal ini, menurut mereka, justru akan merusak sistem pendidikan tinggi secara keseluruhan.

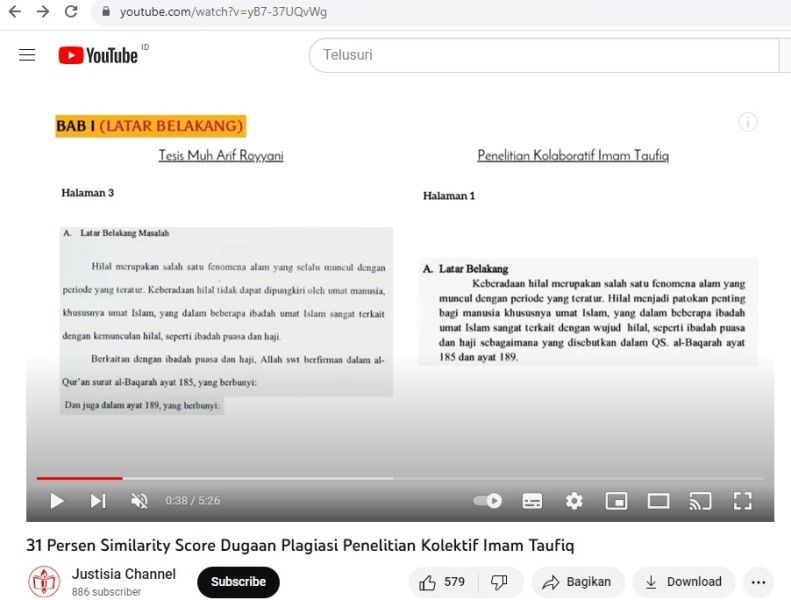

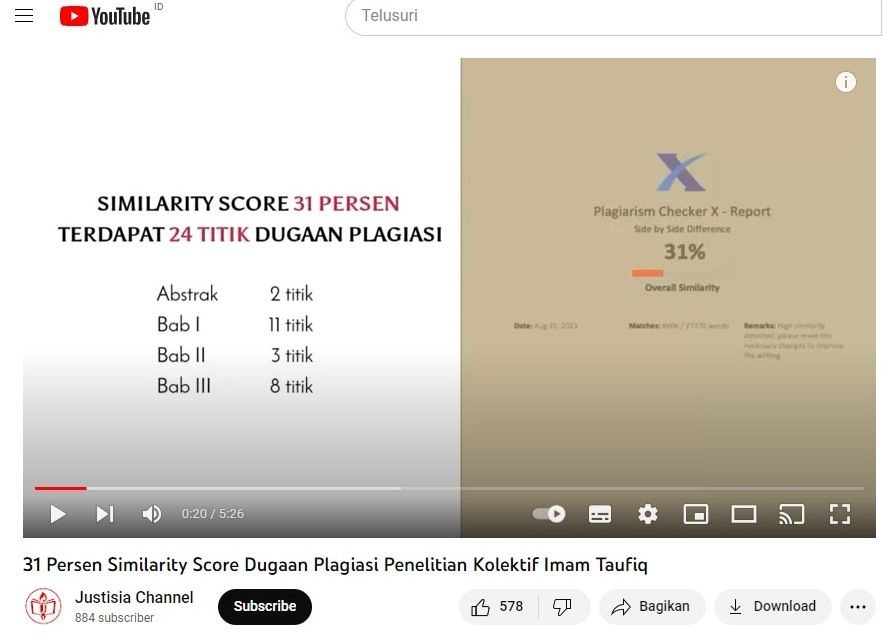

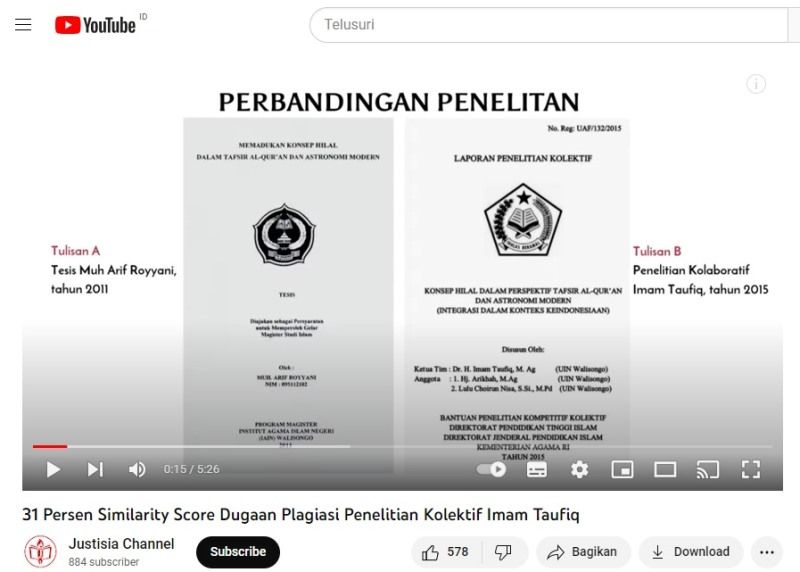

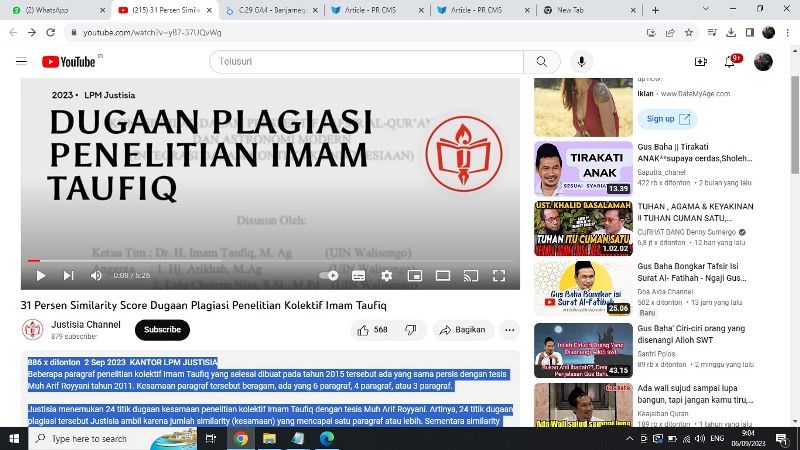

Yang lebih memprihatinkan adalah strategi “serangan balik” yang dipilih oleh pelaku.

Alih-alih menunjukkan penyesalan mendalam, dia justru menyuruh beberapa orang untuk melakukan investigasi terhadap karya-karya akademisi yang dianggap sebagai lawan politiknya.

Tindakan ini dinilai sebagai upaya pengalihan yang tidak hanya tidak etis, tetapi juga berbahaya bagi iklim akademik.

Strategi tersebut menunjukkan bagaimana kasus plagiarisme bisa berubah menjadi perang politik kampus yang destruktif.

Ketika fokus bergeser dari penegakan integritas akademik menjadi saling serang antarfaksi, tentulah yang dirugikan adalah institusi pendidikan itu sendiri.

Mahasiswa dan masyarakat luas kehilangan kepercayaan terhadap lembaga yang seharusnya menjadi mercusuar keilmuan.

Fenomena ini juga mengungkap lemahnya sistem penegakan etika akademik di Indonesia.

Ketiadaan mekanisme yang jelas dan konsisten membuat setiap kasus plagiarisme menjadi ajang perdebatan yang berkepanjangan.

Tidak adanya kepastian dalam penanganan, sehingga setiap pelaku merasa bisa melakukan manuver politik untuk menghindari sanksi.

Para pengamat pendidikan tinggi menyarankan perlunya revolusi mental di dunia akademik Indonesia.

Plagiarisme harus dipandang sebagai kejahatan akademik yang tidak dapat ditolerir, bukan sebagai “kesalahan teknis” yang bisa diselesaikan melalui negosiasi politik.

Hanya dengan komitmen yang konsisten terhadap integritas akademik, perguruan tinggi Indonesia bisa meraih kredibilitas internasional.

Kasus ini juga menjadi momentum untuk merefleksikan sistem

reward

dan

punishment

di dunia akademik.

Selama ini, publikasi dan gelar akademik sering dipandang sebagai tujuan akhir, bukan sebagai hasil dari proses penelitian yang jujur dan berkualitas.

Perubahan paradigma ini penting agar akademisi lebih mengutamakan substansi daripada sekadar formalitas gelar.

Akhirnya, terlepas dari pro dan kontra yang ada, satu hal yang pasti bahwa dunia akademik Indonesia sedang diuji.

Bagaimana institusi pendidikan tinggi menangani kasus plagiarisme akan menentukan masa depan kredibilitas mereka?

Apakah mereka akan memilih jalan penegakan hukum yang konsisten, atau terperangkap dalam politik kampus yang destruktif? Tentu waktu yang bisa menjawab.

Yang jelas, masyarakat dan mahasiswa berhak mendapatkan institusi pendidikan yang berintegritas.

Mereka tidak boleh menjadi korban dari permainan politik yang mengatasnamakan akademisi.

Saatnya dunia pendidikan tinggi Indonesia membuktikan komitmennya terhadap nilai-nilai keilmuan yang sejati.

*)Daviq Rizal, M.Pd

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan Kepala Pusat Pengembangan Bahasa, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang